能楽シテ方五流派の一つである金剛流。その伝統と魅力を島原で身近に体験できるのが「島原金剛流」です。ユネスコ無形文化遺産にも登録されている能楽の世界を、地域に根ざした形で継承・発信しています。

2025年4月25日には、創立100周年を記念して「島原金剛流 春の会」が島原市の護国寺にて開催されました。

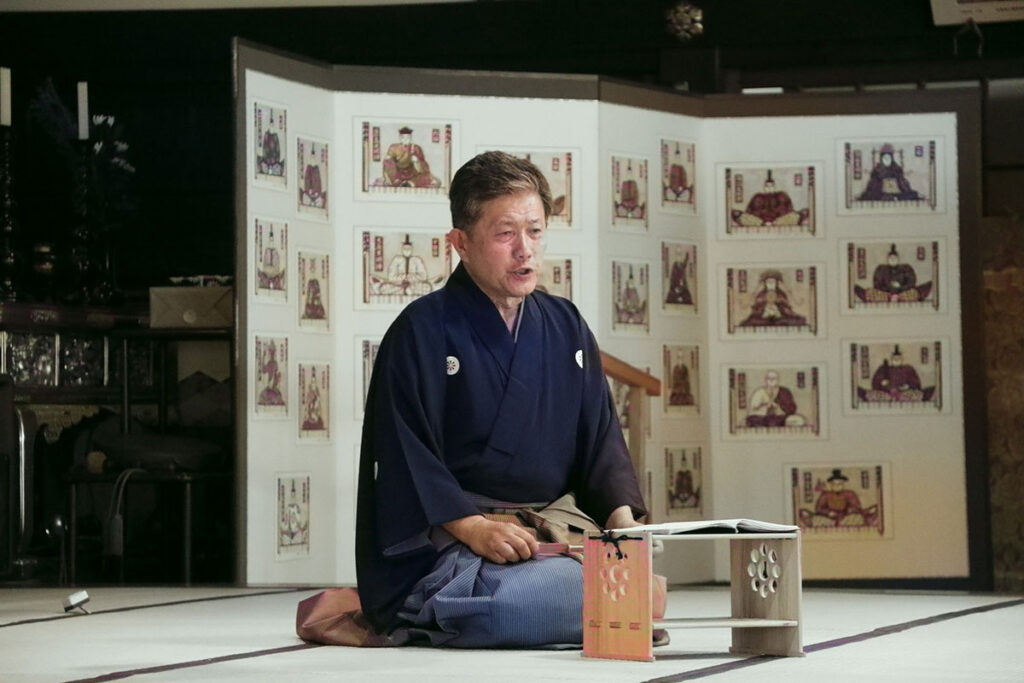

能楽師 金剛流 豊嶋晃嗣さん

島原金剛会では、毎月、金剛流能楽師・豊嶋晃嗣さんの指導のもと、定期的に練習を行っています。初心者から経験者まで、どなたでも参加可能で、現在はおよそ20名が稽古に励んでいます。

豊嶋さんが初めて島原の地を訪れたのは小学6年生のとき。父・敬三郎さんに連れられ、第2回島原薪能で「船弁慶」の子方として出演したのが始まりでした。

今回の公演では、島原金剛会のこれまでの活動やエピソードも語られ、参加者は深い関心を寄せていました。

豊嶋晃嗣さん/能楽師 シテ方 金剛流

幼少の頃より、祖父・豊嶋豊、父·豊嶋敬三郎より手解きを受ける。その後、伯父・豊嶋彌左衛門(三千春),先代金剛流家·金剛巌、及び当代金剛流宗家·金剛水謹に師事。5歳で初舞台。これまでに「石橋」「乱」「望月」「翁」「道成寺」「安宅」を開曲。平成7年に慶應義塾大学環境情報学部卒業。平成11年度北九州市民文化獎励賞。平成26年に重要無形文化財総合指定保持者認定。平成28年度京都市芸術新人賞。平成29年度京都府文化賞奨励賞。平成14年より個人の定期公演

会「豊嶋晃嗣能の会」を主催。既存の流派や分野を超え、創作やコラボレーションを行うなど、能楽の新しい可能性を模索するため、意欲的に挑戦中。(一社)日本能楽会会員。(公社)能楽協会事。(一社)金剛会理事。

能を間近で見ることができるとあって、会場には多くの来場者が訪れ、能の世界に親しみました。

まずは、能楽サロン。今回は、お囃子の先生方もこられているので「特別サロン」が行われ、まず楽器の歴史や音の意味についての解説、先生方による実演を交えながら、能楽の奥深さが丁寧に紹介されました。

言葉と同じくらい「音」が語る能の世界。囃子(はやし)と呼ばれる演奏が、舞台の感情や流れを描き出します。

使われる楽器は、笛(ふえ)、小鼓(こつづみ)、大鼓(おおつづみ)、太鼓(たいこ)の四つ。

それぞれが演目の物語に合わせて独自の音色と役割を担い、舞台に深みを与えています。

過去には、何人もの囃子が並んで楽器を鳴らす「連調囃子」が島原ではよく行われていたそうです。サロンの最後には、「是非、一緒にお稽古をして、連調囃子を楽しんでみましょう」と呼びかけられ、和やかに締めくくられました。

島原金剛会 記念公演

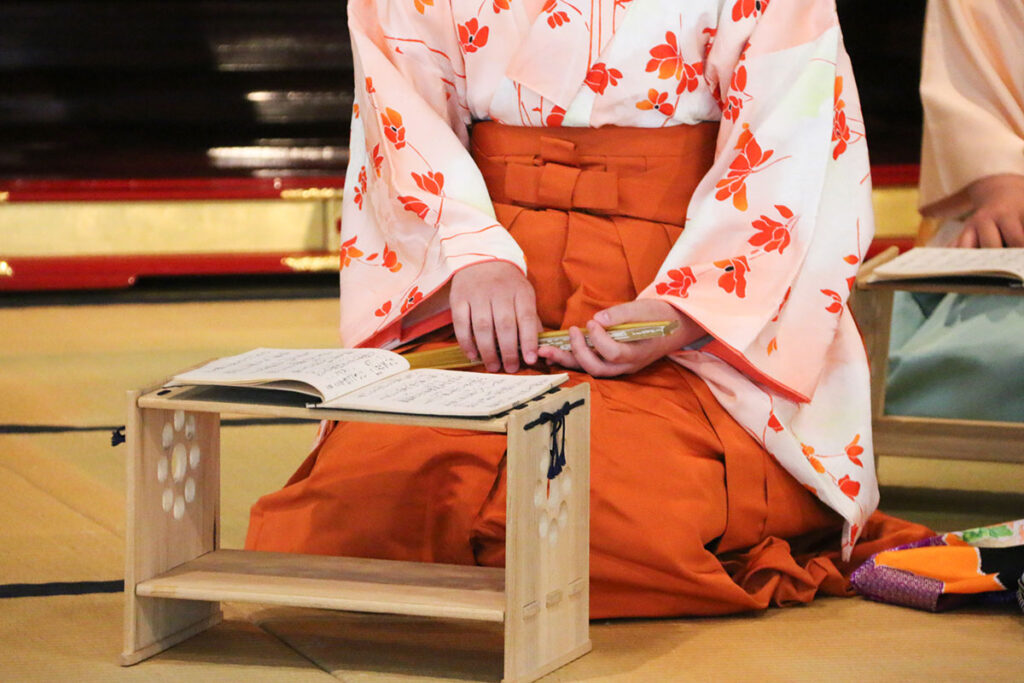

今回は、初舞台となる子どもたちや初心者の出演者が、舞囃子、仕舞、居囃子、連調囃子、独調、素謡、連吟、独吟を披露しました。

1年間の練習を重ねてきた小学4年生、中学1年生、2年生の5名が、連吟「鞍馬天狗」を堂々と披露。

緊張の面持ちで舞台に立ちながらも、声を合わせ、力強く詞章を詠み上げる姿には、これまでの努力の積み重ねが感じられます。

力低く張りのある声で謡われた素謡「鶴亀」。

先生方の囃子に合わせ、子どもたちが仕舞「猩々」「安宅」を披露。子どもたちは、白足袋を履いた足取りをひとつひとつ丁寧に運びます。緊張した面持ちながらも、その所作の中には、これまでの稽古で培ってきた集中力と真剣さが感じられました。

囃子方の息の合った連調囃子「羽衣」。

他にも独吟や独調、舞囃子など、練習で培ってきた成果を舞台の上で存分に発揮しました。

静けさに満ちた舞台に囃子の音が広がり、やがて物語の幕が静かに上がるように舞が始まります。

静と動を織り交ぜた凛とした所作が緊張感をもたらし、会場全体が一瞬にして能の世界へと引き込まれます。演目の最後には、先生方による仕舞「土蜘蛛」「高砂」が披露され、洗練された動きに、会場からは大きな拍手が送られました。

普段はなかなか触れることのない能の世界。島原金剛流の活動は毎月活動が行われています。

ぜひ島原で、奥深い伝統文化を体験してみませんか?

【お問合せ】

金剛流 島原金剛会

TEL 0957-62-2411(島原護国寺)